LA FESTA DI SAN GIOVANNI E LE SUE TRADIZIONI

“San Giovanni è il santo più raffigurato nell’arte dei secoli. Non c’è si può dire, altare o quadro di gruppo di santi, da soli o attorno alla Madonna che non sia presente, ricoperto di solito con una pelle d’animale e con in mano un bastone che finisce a forma di croce. I più grandi pittori, come Raffaello, Leonardo ecc., lo ritraggono bambino, che gioca col piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina. E’ chiamato affettuosamente San Giovannino. Onesto austero profeta battezzò Gesù e da LUI fu definito: “Il più grande tra i nati da donna”.

“San Giovanni è il santo più raffigurato nell’arte dei secoli. Non c’è si può dire, altare o quadro di gruppo di santi, da soli o attorno alla Madonna che non sia presente, ricoperto di solito con una pelle d’animale e con in mano un bastone che finisce a forma di croce. I più grandi pittori, come Raffaello, Leonardo ecc., lo ritraggono bambino, che gioca col piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina. E’ chiamato affettuosamente San Giovannino. Onesto austero profeta battezzò Gesù e da LUI fu definito: “Il più grande tra i nati da donna”.

Molte sono le feste campestri, che si snodano durante l’anno, in particolare nel periodo estivo. Antiche tradizioni, si rispolverano, prestando attenzione a chi, narrandole, un tempo le ha vissute. Si racconta che la notte di San Giovanni (24 giugno), sia la notte più breve. In tale data il sole ha appena superato il punto del solstizio, comincia a diminuire, sia pure percettibilmente, sull’orizzonte; insomma, noi crediamo che cominci l’estate, ma in realtà da quel momento in poi, il sole comincia a calare, per dissolversi alla fine della sua corsa verso il basso, nelle brume invernali. In tale notte si accendono i falò.

Il fuoco era considerato purificatore, ed era un buon augurio saltare sul fuoco, avendo ben chiare le cose che si ambivano per vedere cambiare la vita. Con il fuoco si mettevano in fuga le tenebre e gli spiriti maligni, le streghe e i demoni girovaganti nel cielo. In cerchio alla fiamma dunque, si da nzava, si cantava e nella notte magica si verificavano prodigi: le acque trovavano voci e parole cristalline, le fiamme tratteggiavano nell’aria scura, promesse d’amore e di fortuna. I fiori cari a san Giovanni, erano: l’artemisia, l’arnica, le bacche rosso fuoco del ribes, l’erica e la verbena, della quale credenza diffusa che, colta a mezzanotte della vigilia, costituiva una infallibile protezione contro i fulmini. L’iperico, il vischio, il sambuco, la mentuccia, l’aglio, la cipolla, la lavanda, il biancospino, la ruta, il corbezzolo e il rosmarino, evitavano e scacciavano il malocchio e proteggevano la casa e gli animali. Nella veglia, tra la notte e l’alba i fiori bagnati di rugiada, brillavano come segnali, allo spuntar del sole, si raccoglievano in mazzi per essere benedetti in chiesa dal sacerdote. Bagnarsi di rugiada o lavarsene almeno gli occhi al ritorno della luce era per i cristiani un gesto di purificazione, prima dei riti della chiesa. Questa era una tradizione contadina.

nzava, si cantava e nella notte magica si verificavano prodigi: le acque trovavano voci e parole cristalline, le fiamme tratteggiavano nell’aria scura, promesse d’amore e di fortuna. I fiori cari a san Giovanni, erano: l’artemisia, l’arnica, le bacche rosso fuoco del ribes, l’erica e la verbena, della quale credenza diffusa che, colta a mezzanotte della vigilia, costituiva una infallibile protezione contro i fulmini. L’iperico, il vischio, il sambuco, la mentuccia, l’aglio, la cipolla, la lavanda, il biancospino, la ruta, il corbezzolo e il rosmarino, evitavano e scacciavano il malocchio e proteggevano la casa e gli animali. Nella veglia, tra la notte e l’alba i fiori bagnati di rugiada, brillavano come segnali, allo spuntar del sole, si raccoglievano in mazzi per essere benedetti in chiesa dal sacerdote. Bagnarsi di rugiada o lavarsene almeno gli occhi al ritorno della luce era per i cristiani un gesto di purificazione, prima dei riti della chiesa. Questa era una tradizione contadina.

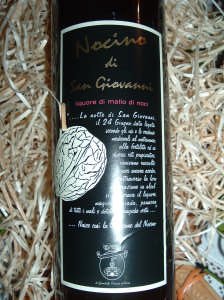

Tali riti antichi, permangono diversificandosi in varie forme, nell’arco di duemila anni, benché la chiesa ostinatamente abbia tentato di sradicarli, o  perlomeno di renderli meno incompatibili con la solennità. A mezzanotte si raccoglieva anche un ramo di felce e tenerlo in casa, era un augurio per aumentare i propri guadagni. Si coglievano anche le noci non ancora mature per preparare “il Nocino”, un liquore corposo da bere gradualmente per riacquistare le forze, nei momenti di bisogno. Altra tradizione: gustare le cosiddette “lumache di san Giovanni,” con tutte le corna, che assumevano il significato di discordia e preoccupazione. Mangiarle, voleva dire, distruggere le avversità.

perlomeno di renderli meno incompatibili con la solennità. A mezzanotte si raccoglieva anche un ramo di felce e tenerlo in casa, era un augurio per aumentare i propri guadagni. Si coglievano anche le noci non ancora mature per preparare “il Nocino”, un liquore corposo da bere gradualmente per riacquistare le forze, nei momenti di bisogno. Altra tradizione: gustare le cosiddette “lumache di san Giovanni,” con tutte le corna, che assumevano il significato di discordia e preoccupazione. Mangiarle, voleva dire, distruggere le avversità.

Dire “San Giuanna” è lo stesso dire “comparatico”, inteso come parentela spirituale tra il compare e la famiglia. Per questi motivi, quasi mai nessuno rifiuta la proposta di tenere a battesimo o cresima o matrimonio, chicchessia, obbedendo così al detto “Allu San Giuanna”, ovvero che l’invito ad un comparatico non si può rifiutare. Il compare, vorrà bene al compare come fosse un fratello, e alla comare, come alla migliore amica, con la quale scherzerà, converserà, seppure nei limiti del rispetto e dell’onestà. Ci sono anche dei proverbi, per questa festa: “San Giovanni non vuole inganni”. “la notte di San Giovanni entra il mosto nel chicco”, “Se piove il giorno di San Giovanni, la siccità fa pochi danni”, “la camomilla per essere efficace deve prendere la rugiada di San Giovanni”. Sarebbe bello se i nostri giovani, alla ricerca di antiche usanze, la riproponessero in luoghi campestri, e pittoreschi che il nostro paese ha e che non vengono quasi sempre menzionati”

Marisa D’Elia