CONCILIO VATICANO II, FEDE E IMPEGNO POLITICO-video

“Il Concilio esorta i cristiani, dell’una e dell’altra città, di sforzarsi di compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del Vangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura, pensano che per questo possono trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli […]. Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna”. (Gaudium et Spes, 43)

“Il Concilio esorta i cristiani, dell’una e dell’altra città, di sforzarsi di compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del Vangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura, pensano che per questo possono trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli […]. Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna”. (Gaudium et Spes, 43)

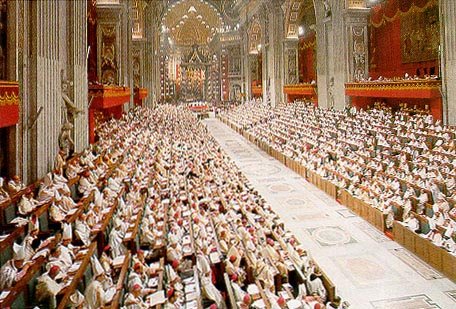

L’11 Ottobre 1962, 50 anni fa, si apriva il Concilio Ecumenico Vaticano II. 2.500 tra cardinali, vescovi e patriarchi provenienti da tutto il mondo sfilarono in Piazza S. Pietro, in quello che è considerato il primo vero Concilio Ecumenico, vista la ricchezza delle “diversità” di provenienza e di appartenenza culturale. Sotto la guida di quello che sarebbe dovuto essere solo un “Papa di transizione”, Giovanni XXIII, si spalancava al  mondo una Chiesa desiderosa di cambiamento, di dialogo e di comunione. Ed è nella costituzione conciliare Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo che, ancora oggi, i laici credenti di tutto il mondo possono forgiare la loro coscienza di cristiani impegnati socialmente e politicamente. Una responsabilità ed un impegno che, in verità, trovano la loro sorgente nelle Scritture e nei Vangeli in primis. Al numero 43 della Gaudium et Spes, come abbiamo letto sopra, la Chiesa “esorta” i laici a non trascurare l’impegno sociale e politico, in quanto atto di amore verso Dio, la creazione ed il prossimo. Un disimpegno da questo, continua il Concilio, “mette in pericolo la salvezza eterna”. I Padri conciliari sottolineano che tale “dovere” di cittadini del mondo è un obbligo derivante dalla fede e dal Vangelo.

mondo una Chiesa desiderosa di cambiamento, di dialogo e di comunione. Ed è nella costituzione conciliare Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo che, ancora oggi, i laici credenti di tutto il mondo possono forgiare la loro coscienza di cristiani impegnati socialmente e politicamente. Una responsabilità ed un impegno che, in verità, trovano la loro sorgente nelle Scritture e nei Vangeli in primis. Al numero 43 della Gaudium et Spes, come abbiamo letto sopra, la Chiesa “esorta” i laici a non trascurare l’impegno sociale e politico, in quanto atto di amore verso Dio, la creazione ed il prossimo. Un disimpegno da questo, continua il Concilio, “mette in pericolo la salvezza eterna”. I Padri conciliari sottolineano che tale “dovere” di cittadini del mondo è un obbligo derivante dalla fede e dal Vangelo.

Spesso, nelle invettive di quanti accusano l’influenza politica della Chiesa, si “predica” alla stessa di occuparsi della sua naturale vocazione, ovvero la salvezza delle anime e del trascendente. Ignorando come la fede giudaico-cristiana è, per sua essenza, una religione di carne, profetica ed intimamente immanente. Tutto l’Antico Testamento ruota attorno alle promesse abramitiche della discendenza e della terra. Non si parla quasi mai di aldilà o di patria celeste. Dio ha creato il mondo, lo ama e lo affida alla cura dell’Uomo (Genesi 1,28). Tutta la letteratura profetica, poi, è intrisa d’invettive a carattere sociale, dove Dio contesta le ingiustizie compiute da ricchi e potenti contro poveri ed emarginati. In questo contesto, nasce la speranza ed il sogno messianico. Un Re mandato da Dio “per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e a predicare un anno di grazia del Signore”(Isaia 61,1-2). Con queste parole del profeta Isaia, fatte proprie cinque secoli dopo da Gesù di Nazareth, comincerà la predicazione ambulante del Messia Crocifisso.

queste parole del profeta Isaia, fatte proprie cinque secoli dopo da Gesù di Nazareth, comincerà la predicazione ambulante del Messia Crocifisso.

Il cristianesimo, addirittura, proclama l’Incarnazione di Dio nell’uomo Gesù di Nazareth. Dio ama a tal punto la terra da diventare carne e sangue. Ed in questo farsi “faccia a faccia” con l’umanità piagata, c’è il sogno di Dio di trasformare il mondo in “dimora di giustizia” per gli uomini. Tutto il messaggio di Gesù è rivolto ai poveri, agli ultimi, agli oppressi, ai discriminati, agli stranieri. Inveisce contro ricchi e potenti, si contrappone al dio denaro, causa delle perverse e demoniache degenerazioni sociali della storia e del cuore dell’uomo. Tutto questo lo condurrà alla morte. Impatta frontalmente contro i poteri del tempo, politico, religioso e giudiziario. Gesù, come Giovanni Battista prima di lui, non ama le mediazioni, i compromessi e le mezze misure. Non è un moderato, Gesù. E’ radicale nelle parole e nei metodi.  La verità non può annacquarsi, svendersi o inquinarsi. Se Gesù fosse stato moderato avrebbe salvato la sua vita. Viene giudicato e condannato con motivazioni squisitamente politiche (“Egli ha detto: Io sono il re dei Giudei” Gv 19,21). Gesù minacciava lo status quo, gli equilibri del potere, destabilizzandoli e minacciandoli con la potente e inconcepibile immagine dell’uguaglianza e della fraternità universale. Nelle Lettere apostoliche emergerà ampiamente il carattere politico-sociale del cristianesimo. La vita eterna è premio per quanti avranno contribuito, con le armi dell’amore, a trasformare le strutture ingiuste ed inique del mondo in realtà giuste. Basterebbe leggersi la Lettera di Giacomo Apostolo per farsene un’idea. Giacomo sembra parlare come un moderno sindacalista, difendendo gli operai della campagna contro lo sfruttamento dei “padroni”, colpevoli di corrispondere salari iniqui ai poveri lavoratori della vigna. Ascoltiamolo, l’Apostolo Giacomo, quando si rivolge a quelli che chiama, come Gesù, semplicemente “voi ricchi”: “Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida: e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore” (Gc 5, 4).

La verità non può annacquarsi, svendersi o inquinarsi. Se Gesù fosse stato moderato avrebbe salvato la sua vita. Viene giudicato e condannato con motivazioni squisitamente politiche (“Egli ha detto: Io sono il re dei Giudei” Gv 19,21). Gesù minacciava lo status quo, gli equilibri del potere, destabilizzandoli e minacciandoli con la potente e inconcepibile immagine dell’uguaglianza e della fraternità universale. Nelle Lettere apostoliche emergerà ampiamente il carattere politico-sociale del cristianesimo. La vita eterna è premio per quanti avranno contribuito, con le armi dell’amore, a trasformare le strutture ingiuste ed inique del mondo in realtà giuste. Basterebbe leggersi la Lettera di Giacomo Apostolo per farsene un’idea. Giacomo sembra parlare come un moderno sindacalista, difendendo gli operai della campagna contro lo sfruttamento dei “padroni”, colpevoli di corrispondere salari iniqui ai poveri lavoratori della vigna. Ascoltiamolo, l’Apostolo Giacomo, quando si rivolge a quelli che chiama, come Gesù, semplicemente “voi ricchi”: “Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida: e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore” (Gc 5, 4).

La Terra ha un ruolo focale nelle Scritture. Sulla Terra vergine, appena creata, Dio immagina la vita lieta e mite dell’Uomo-Figlio (cfr Gn. 1s.). Sulla Terra, infine, si ritorna nelle ultime pagine della Bibbia. Nel libro dell’Apocalisse la Gerusalemme Celeste, immagine della creazione trasfigurata dalla carità divina, scende sulla Terra, non rimane in Cielo (cfr. Ap 21,1-4). Si realizza così la promessa di Gesù: “Beati i miti, perché erediteranno la Terra” (Mt 5,5). La Terra, dunque, non il Cielo, è il teatro, l’alfa e l’omega, dell’opera creatrice e salvifica di Dio.

Se dunque il mondo, questo mondo, è soggetto ed oggetto dell’amore del Padre, si comprende perché il Concilio ricordi ai laici, che vivono immersi nelle dinamiche del mondo stesso, che l’impegno per la trasformazione e l’umanizzazione della società umana è “obbligo di fede”. La Chiesa, naturalmente, quando parla di “doveri terreni”, si riferisce in primis all’impegno socio-politico. Quale luogo, infatti, è così determinante per rendere più giusto il mondo se non la Politica? Per questa ragione Papa Montini parlò della Politica come “la forma più alta di Carità” e, nella Octogesima adveniens ebbe a scrivere: “Il cristiano ha l’obbligo di partecipare all’organizzazione e alla vita della società politica (…) e assumere, con ciò stesso, la dimensione del bene comune” (n.24).

Se dunque il mondo, questo mondo, è soggetto ed oggetto dell’amore del Padre, si comprende perché il Concilio ricordi ai laici, che vivono immersi nelle dinamiche del mondo stesso, che l’impegno per la trasformazione e l’umanizzazione della società umana è “obbligo di fede”. La Chiesa, naturalmente, quando parla di “doveri terreni”, si riferisce in primis all’impegno socio-politico. Quale luogo, infatti, è così determinante per rendere più giusto il mondo se non la Politica? Per questa ragione Papa Montini parlò della Politica come “la forma più alta di Carità” e, nella Octogesima adveniens ebbe a scrivere: “Il cristiano ha l’obbligo di partecipare all’organizzazione e alla vita della società politica (…) e assumere, con ciò stesso, la dimensione del bene comune” (n.24).

Veniamo, infine, a delineare il profilo, secondo il paradigma evangelico, del cattolico impegnato politicamente. Il suo stile di vita, il suo agire, i suoi pensieri, devono radicarsi e trovare linfa nel Vangelo. La purezza ed il rigore della Carità, come si manifesta nel Discorso della Montagna (Mt 5,1s) e nell’inno paolino della Pri ma Lettera ai Corinzi (1Cor. 13,1-13), diviene così la legge scritta nel cuore di ogni agire, compreso quello politico. In queste parole di Paolo di Tarso, “la carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse (…) non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità”, scorgiamo già molto del carattere che dovrebbe incarnare il cristiano impegnato politicamente. “Non cerca il suo interesse”, un principio morale che ogni cattolico dovrebbe imprimere nel cuore e nella mente, ogni giorno. A questo si aggiunge il conseguente rigore morale, lo slancio verso gli ultimi, la profezia, ovvero la lotta tenace contro il potere ingiusto e opprimente, e la sobrietà del proprio modus vivendi. Lo stile di vita del cattolico impegnato non deve apparire al di sopra della media comune. Piuttosto deve trasparire la passione verso l’essenziale, fondato sulla semplicità e la frugalità nella prassi personale e familiare, evitando sfarzosità e ostentazione, opulenza ed accumulo di ricchezze. Dovremmo per questo ispirarci ad alcuni dei tanti esempi storici. Da Giorgio La Pira ad Alcide De Gasperi, uomini che hanno testimoniato esperienze di vita personale e politica fondate sulla sobrietà, l’intransigenza

ma Lettera ai Corinzi (1Cor. 13,1-13), diviene così la legge scritta nel cuore di ogni agire, compreso quello politico. In queste parole di Paolo di Tarso, “la carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse (…) non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità”, scorgiamo già molto del carattere che dovrebbe incarnare il cristiano impegnato politicamente. “Non cerca il suo interesse”, un principio morale che ogni cattolico dovrebbe imprimere nel cuore e nella mente, ogni giorno. A questo si aggiunge il conseguente rigore morale, lo slancio verso gli ultimi, la profezia, ovvero la lotta tenace contro il potere ingiusto e opprimente, e la sobrietà del proprio modus vivendi. Lo stile di vita del cattolico impegnato non deve apparire al di sopra della media comune. Piuttosto deve trasparire la passione verso l’essenziale, fondato sulla semplicità e la frugalità nella prassi personale e familiare, evitando sfarzosità e ostentazione, opulenza ed accumulo di ricchezze. Dovremmo per questo ispirarci ad alcuni dei tanti esempi storici. Da Giorgio La Pira ad Alcide De Gasperi, uomini che hanno testimoniato esperienze di vita personale e politica fondate sulla sobrietà, l’intransigenza  morale e la passione verso il “nascondimento”, moto dell’anima di chi vive nell’ottica del servire e non dell’essere serviti. Uomini che hanno dimostrato quanto lontana è la parola “moderazione” dal cattolico autentico. Perché ispirati dalla radicalità di Gesù e del suo Vangelo, con quella richiesta di conversione netta e totale alla verità e all’amore, senza compromessi, senza timidezze, senza scendere ad alcun patto con la menzogna e le logiche del mondo.

morale e la passione verso il “nascondimento”, moto dell’anima di chi vive nell’ottica del servire e non dell’essere serviti. Uomini che hanno dimostrato quanto lontana è la parola “moderazione” dal cattolico autentico. Perché ispirati dalla radicalità di Gesù e del suo Vangelo, con quella richiesta di conversione netta e totale alla verità e all’amore, senza compromessi, senza timidezze, senza scendere ad alcun patto con la menzogna e le logiche del mondo.

Ecco, in un tempo in cui la Politica è considerata “nemica del bene comune”, freddo meccanismo di conservazione di potere e poteri, leviatano che schiaccia e consuma i deboli, l’appello della Chiesa ai laici cattolici a riscoprire il valore e l’urgenza dell’impegno politico è quanto mai attuale (Non è importante se a destra, al centro o a sinistra. L’importante è esserci per amore del mondo). E’ tempo della responsabilità e del servizio, in Italia come nella nostra Gioia del Colle.